穿刺吸引細胞診とは

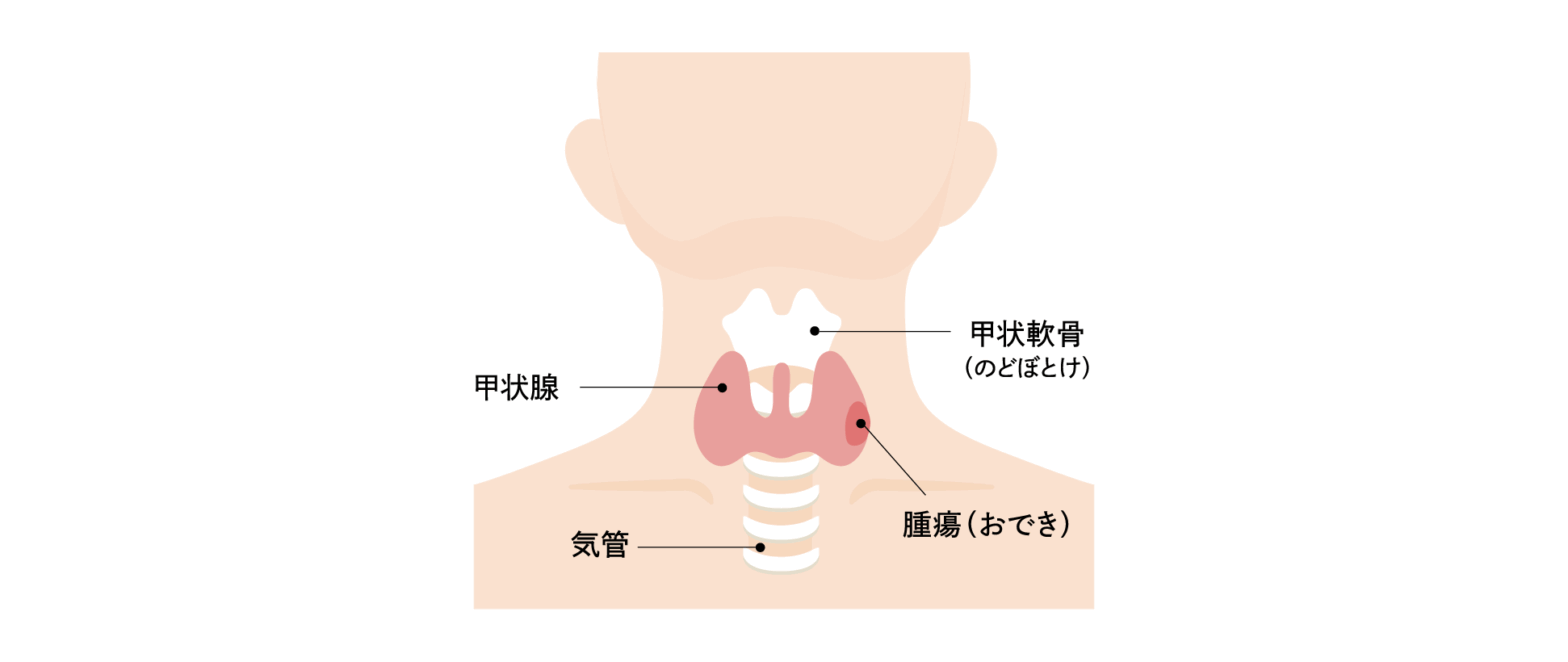

甲状腺には大小さまざまな腫瘍(おでき)ができますが、良性か悪性かを診断するのが治療の第一歩です。腫瘍(おでき)を調べるにあたり、最も感度がよい検査は「超音波検査(エコー検査)」で、この検査で十分に情報を得たうえで、さらに詳しい検査が必要かどうかを判断します。

「超音波検査」は患者様への負担が少ない検査で、首の前面にゼリーを塗り、探触子(プローブ)という器械を滑らせながら表面から観察します。

細胞診と組織診との違い

甲状腺の細胞を直接観察する方法は、2種類あります。1つはここで解説する『細胞診』、もう1つは『組織診』です。「細胞診」は、病変部に直接細い針を刺して注射器で中の細胞を吸い出し、顕微鏡で観察します。一方の「組織診」は「針生検」とも呼ばれ、「細胞診」より太い特殊な針を病変部に刺し(=穿刺)、組織ごと採取して病理検査を行います。また、採血を行うイメージに近い「穿刺吸引細胞診」では麻酔は行いませんが、「組織診」は針が太いので局所麻酔が必要となります。いずれも日帰りで実施可能ですが、「生検」は侵襲(ダメージ)の度合いが大きいため、大きな病院で行うことが多い検査となっています。

| 穿刺吸引細胞診 | 組織診(針生検) | |

|---|---|---|

| 穿刺する針 | 細い | 太い |

| 麻酔 | 不要 | 必要 |

| メリット | 侵襲が少ない クリニックで実施可能 |

多くの細胞を観察できるので、全体像を把握できる |

| デメリット | 一部の細胞のみでの判断を要求される | やや侵襲が大きい 通常病院で行う |

| 特徴 | 乳頭癌など、一つ一つの細胞の形で診断ができるものに有効 | 甲状腺のびまん性疾患にも適応できる。免疫染色など特殊な検査にも応用できる |

| 血液をサラサラにする薬 | 休薬が望ましい | 休薬が必要 |

どのような場合に行うか

超音波検査などにより腫瘍が明らかに良性と思われる場合は行わず、悪性の可能性が否定できない場合に実施を検討します。一般に、腫瘍の大きさが2cmを超えている場合や、1cmを超えて悪性を疑う場合には行うことが、日本乳腺甲状腺超音波医学会からも提唱されております。

実際の方法

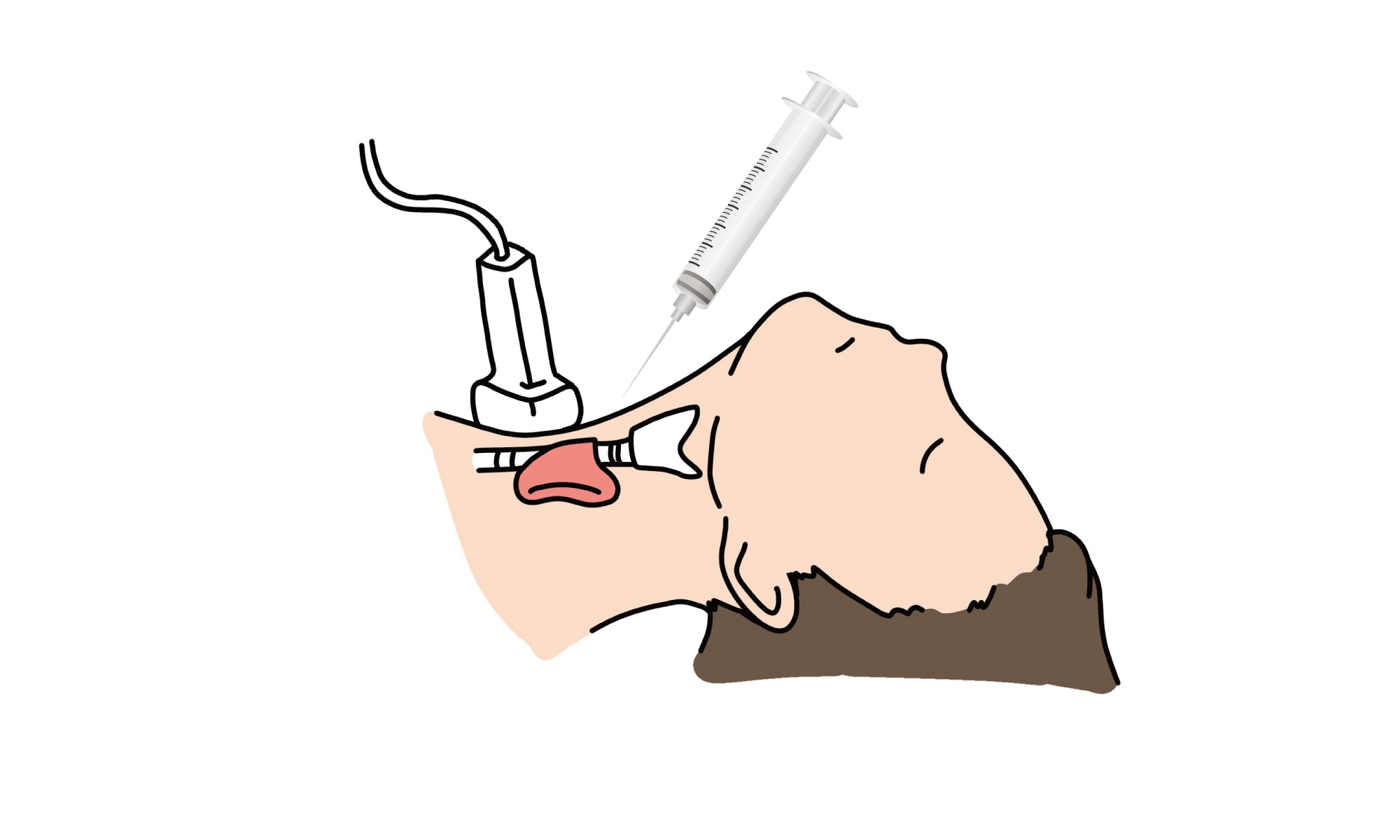

施設によって若干やり方に違いがあるようです。当クリニックでは、患者様にはベッドに横になっていただき、肩の下に枕を敷いて頸部が見やすくなる姿勢をとっていただきます。

準備ができたら局所をアルコールで消毒し、エコーで見ながら採血で使うのと同じ細い針を局所に穿刺していきます。

検査後、デスクワークなど体に負担のない仕事を行うのは問題ありませんが、激しい運動や飲酒は控えていただいております。できれば入浴も軽いシャワー程度が望ましいです。

検査結果について

組織の採取から検査結果が出るまでに、10日~2週間ほどかかります。後日医師より検査結果を詳しく説明いたしますので、受付にて次回の予約をお取りください。

安全性について

麻酔を使わないため、穿刺時に軽度の痛みがあります。また感染を起こさないよう、必要な対策を取っております。甲状腺はとても血流の多い臓器です。そのため、針を刺した部分や甲状腺内から出血することがあり、抗凝固薬や抗血小板薬を内服中の患者様は特に注意が必要です。ごく稀ではありますが、穿刺自体の刺激に反応して、甲状腺全体が腫れてしまう副作用が出現することがあります。

当院ではすべての検査についてその意義をご説明しており、何より安全第一の考えで検査を行っています。わからないことや不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。